|

|

|

| К другим публикациям | 26.04.2010 |

Мелентьев В.В.

«Дмитрий Антонович Лищенко (к 125-летию со дня рождения и 65-й годовщине Великой Победы)»

1. Введение. Недавно в апреле нынешнего года я вдруг неожиданно получил письмо, направленное мне по электронной почте из Ставрополя. Сотрудники отдела краеведческой литературы и библиографии краевой научной библиотеки им. М.Ю.Лермонтова сообщали, что ежегодно у них выходит сборник «Ставропольский хронограф», в котором публикуются статьи о знаменитых людях Ставрополья и о замечательных событиях, происходивших в городе. И далее содержалась просьба «написать статью в хронограф о художнике Дмитрии Лищенко к его 125-летию», так как на сайте семьи Мелентьевых www.melentyev.ru они узнали, что он является нашим родственником.

1. Введение. Недавно в апреле нынешнего года я вдруг неожиданно получил письмо, направленное мне по электронной почте из Ставрополя. Сотрудники отдела краеведческой литературы и библиографии краевой научной библиотеки им. М.Ю.Лермонтова сообщали, что ежегодно у них выходит сборник «Ставропольский хронограф», в котором публикуются статьи о знаменитых людях Ставрополья и о замечательных событиях, происходивших в городе. И далее содержалась просьба «написать статью в хронограф о художнике Дмитрии Лищенко к его 125-летию», так как на сайте семьи Мелентьевых www.melentyev.ru они узнали, что он является нашим родственником.

И тут же буквально сразу были присланы странички о Дмитрии Антоновиче из книги ставропольского историка-краеведа Г.А. Беликова «Облик старого Ставрополя» и фотография художника в молодости. Затем я получил еще и экземпляр прекрасной книги, изданной Ставропольским музеем изобразительных искусств, где была помещена статья о Д. А. и репродукции его картин, хранящихся в краевом музее.

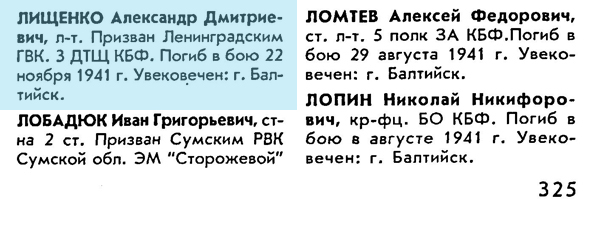

Получив все эти материалы, я был взволнован и растроган, но испытывал при этом и смущение. Да, с семейством Лищенко мы и в самом деле состоим в родстве, но в очень дальнем. Сын Дмитрия Антоновича – Александр Дмитриевич (Саша), погибший в Отечественную войну при прорыве одного из последних советских конвоев с полуострова Ханко, был мужем моей тетки – родной сестры моего отца Ирины Александровны Мелентьевой. Так что, если бы не война, которая все перепутала в тогдашней жизни, мы были бы родные люди – и, увы, неродившиеся внуки Д.А. стали бы моими двоюродными братьями и сестрами.

Наши семьи дружили, и самого Д.А. я еще «застал». Однако лишь «краешком» – во-первых, был мал, а во-вторых, так получилось, что по воле случая 22 июня 1941 года мы оказались в Белоруссии, а Д.А. и все члены семейства Лищенко оставались в блокадном Ленинграде, где Д.А. и скончался. Я прекрасно помню его жену Анастасию Ефимовну и их младшую дочь Лиду уже по послевоенным временам. Помню и художническую атмосферу, царившую в доме на 12-й линии Васильевского острова. Мы общались вплоть до кончины обеих женщин. Сохранилось у меня и несколько картин Д.А., которые, как я предполагаю, неизвестны широкой публике.

Короче, я сомневался. Перевесило мои сомнения, когда в Трудах музея, мне присланных в подарок, я увидел трагическое соединение цифр года рождения Д.А. и неизвестной даты и обстоятельств его смерти: «1885 - ?». При виде жутких очертаний этого знака вопроса – столь памятного и страшного для людей, родившихся подобно мне, перед началом Великой Отечественной войны, я испытал чувство боли и сострадания к Д.А. – одному из многих миллионов русских, безвременно окончивших свои года и канувших безвестно в лету. В его судьбе, как и во всей российской нашей жизни, живут еще ужасные последствия войны, 65-й годовщину окончания которой мы нынче отмечаем.

На горечь сменилась признательностью к прекрасным русским женщинам – искусствоведам, музейщикам, работникам краевой библиотеки, которые хранят культурное наследие страны, когда я прочитал статью директора музея З.А. Белой, в которой высказывалась надежды, что когда-нибудь «откроются неизвестные страницы о жизни и творчестве Дмитрия Антоновича, заброшенного волею судьбы в Ставрополь».

Действительно, опять вмешательство судьбы плюс эта удивительная штука Интернет, через который они меня «нашли» – так что я решился взяться за работу и попытаться, чтобы не прерывалась связь времен и поколений, восстановить хотя бы лишь отчасти отдельные страницы жизни Д.А. Лищенко.

2. Вид на город-крепость Ставрополь-Кавказский с берегов Невы. Для людей старшего поколения, чья молодость пришлась, как у автора этих записок, на 1960-е годы, наша тогда огромная прекрасная страна представлялась одним большим родным уютным теплым домом. Мы застали военную разруху и не понаслышке знали про гигантские потери на полях сражений от Белостока и Бреста до Сахалина и Курил, когда погибших и пропавших без вести оплакивали в каждом городе и в каждой самой глухой далекой деревеньке.

И именно поэтому мы искренне сердечно радовались, когда читали, например, в газетах, что в Архангельске построен новый железнодорожный мост через Северную Двину, а в порту Ванино начала работать ледокольная переправа на Холмск и Корсаков, открывшая круглогодичную связь Сахалина с материком. Или о том, что в Литве в Мажейках пущен новый нефтеперерабатывающий завод, а в Дагестане на реке Сулак, по гидроэнергетическим ресурсам не уступающей Неве и Волге, сооружается одна из самых красивых в мире арочных плотин Чиркейской ГЭС, высота которой превышает стодвадцатипятиэтажный американский небоскреб. И что там же, по соседству заложен первый камень в здание консервной фабрики по изготовлению компотов из северокавказских абрикосов и знаменитой гудермесской вишни. При этом мы прекрасно понимали, что с каждым очередным подобным «действом» происходит прибавление чего-то полезного и нужного стране, чем рано или поздно все без исключения смогут когда-нибудь воспользоваться.

Или еще. Владивосток, где в это время мы работаем – летаем над Японским морем, театральная афиша, которая нас извещает, что в городе идут гастроли оперного театра «Ванемуйне» из Тарту – интеллектуальной столицы Эстонии, где зародились эстонский театр, с «Женитьбой Фигаро» Моцарта. Или выставка в Южно-Сахалинске бескрайних «льдистых» сине-белых арктических пейзажей самоучки ненца Тыко Вылко, присланной туда Архангельским музеем изобразительных искусств.

Чувство общего дома и единого экономического и культурного пространства поддерживалось и сознанием, что все это легко и просто можно увидеть при цене бензина 5 и 6 десятых копейки за литр и стоимости авиабилета из Ленинграда до Тбилиси в 15 рублей, а до Хабаровска чуть больше 30-ти. Так что «странствующих и путешествующих», имеющих возможность свободно и безопасно перемещаться по бескрайним просторам нашей родины, в те годы было великое множество. Ибо в соответствии с принципом «географического детерминизма» повсеместно в России действовал единый прогрессивный транспортный тариф, предложенный еще министром финансов графом С.Ю. Витте: «Дальше едешь, больше скидка»!

Ну, а для тех кому, как мне, выпала счастливая удача летать и видеть, как украшается страна, как крепнет наше общее народное хозяйство, это чувство родины было особенно сильным. «Местечковое мышление» отвратительно для творческих людей. Так что мы испытывали огромное удовлетворение от причастности к большому делу, от сознания, что твоя профессия важна, нужна, и что тяжелая опасная твоя работа, твой результат «срабатывает» на созидание родной страны.

За 36 лет полетов на борту исследовательского самолета-лаборатории Ил-18 Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова я побывал практически повсюду, где имелись аэродромы с бетонной взлетной полосой длиною более двух с половиной километров. Мы облетали все моря вокруг Советского Союза. И у меня, как память, хранится голубенький с серебристой птичкой на обложке пропуск во все аэропорты СССР. И я могу спокойно подсказать читателю, как нужно добираться из аэропорта в центр города в Баку или в пыльном жарком Красноводске (ныне Туркмен-баши). Или в столичной Риге, или в засыпанном снегами Сыктывкаре, или в Анадыре, закрывшейся вдруг на неделю по причине непогоды и влияния очередного глубокого полярного циклона. А в Хатанге, в Чарджоу и на мысе Шмидта на Чукотке автобус не потребуется – там из аэродрома до гостиницы легко пешком дойти. Трудные, но интересные были полеты. Помню шутки моих пилотов, штурманов, бортинженеров, с кем мы работали под очередной советский спутник: «Лучше один раз в Симферополь, чем семь раз в Амдерму», расположившуюся, если кто вдруг не знает, тоже на южном побережье, но только ледяного Карского моря!

Работали мы много и на северном Кавказе. Проводили съемки Главного Кавказского хребта и ледников Эльбруса, питающих Кубань и множество других больших и малых рек на Ставрополье, отрабатывали здесь метод дистанционного зондирования влажности почвы и градоопасной облачности, болезней сельскохозяйственных растений и других возможных применений ИСЗ. Но так получалось, что все полеты в Предкавказье мы выполняли из Адлера или из Сухуми. Уже не помню почему, возможно, что в Ставрополе ВПП была короткой или ее удерживали за собой военные. Но, так или иначе, но в этом городе, расположившемся на 45-й параллели и равноудаленном, соответственно, от полюса и от экватора, увы, я не был. Не посчастливилось!

Правда, жил в Ставрополе у меня хороший добрый мой знакомый, и тоже человек летающий – Алексей Иванович Лебедев. Он был военный летчик, не раз смотревший в глаза смерти, и потому ни перед кем не гнулся – знаю это твердо, был прям открыт и честен.

Встречались мы, когда оказывались по делам в Москве в командировке, на Ленинском 13, где жил мой дядюшка академик Лев Александрович Мелентьев, о котором речь, в связи с семейством Лищенко, будет впереди, жена которого была сестрой ставропольчанина. В те годы Алексей Иванович был командиром летного отряда в Якутии в Вилюе. В тех золотых краях он работал вместе с сыном – штурманом, а я, как говорилось, летал по всей нашей стране и даже за ее границей в Сенегале в Африке на поиске линз подповерхностной воды в Сахаре и съемках Атлантического океана. Родственные летающие души – он профессиональный летчик, я борт-аэролог, разработчик и испытатель спутниковой аппаратуры для геофизических и гидрометеорологических использований. Так что нам было о чем поговорить, что вспомнить и обсудить за бокалом марочного прасковейского вина или рюмкой уникального ставропольского коньяка.

Особенно мне памятны рассказы Алексея Ивановича о военных временах, как они летали за линию фронта на дальние бомбежки и к партизанам. И как это было страшно, когда слепят огни прожекторов и прямо по тебе палят зенитки. И кажется, особенно вначале, что каждый очередной разрыв снаряда непременно твой. Но ничего, все обошлось. А дело было, как объяснял он, в соревновании мастерства пилотов и зенитчиков. Немцы работали отлично, но от верной гибели его спасало чутье и опыт, особое умение, которое приобретаешь, когда тебя не сбили сразу в первый раз, и ты, подобно слаломисту, уже научишься искусству управлять машиной в пространстве в трех измерениях и на предельно кратком промежутке времени. Я понимал его. Подобным образом нам приходилось работать «по грозе» в грозу, где требуется похожее умение пилота понять всю «логику» развития природного процесса и умудриться пройти между разрядов молний на Ил-18, который намного тяжелее и инерционней, чем двухмоторный фронтовой бомбардировщик А-20G «Бостон».

И именно Алексей Иванович Лебедев рассказал мне много хорошего и интересного о Ставрополе и Ставрополье, об удивительных красотах южной жемчужины России. Звал к себе в гости. Но как бывает в жизни, все собираешься, откладываешь на потом, которого, увы, не происходит.

Потом настали нынешние времена, всех нас разделившие. В итоге не случилось побывать мне на берегах Ташлы, отправиться на озеро Маныч-Гудило, полюбоваться ковыльными степями, полупустынями, горами и холмами, урочищами Ставропольской возвышенности.

Летаю я сейчас лишь изредка на съемку гренландского тюленя беломорской популяции, а преподаю в университете аэрокосмического приборостроения, где учатся студенты из разных областей Российской Федерации. Образование стало платным, и поэтому преобладает контингент из «благодатных» нефтяных краев. «Завоевание» последней буржуазной революции, что детям из «депрессивных регионов» стало сложно получить высшее образование. Так что за последние пять-шесть лет у меня была всего одна студентка из Ставрополья. Но я ее отлично помню, она была большая умница – из тех, кого я называю «звездочки», и сделала прекрасный содержательный доклад о Ставрополе.

Я читаю ряд дисциплин, в том числе, «Введение в общую экологию». Экология в переводе с греческого – «наука о доме». Поэтому в рамках семинарских занятий по этому курсу я даю студентам задание приготовить реферат на тему экологических проблем тех или иных районов, где они живут или откуда прибыли к нам в Петербург на берега Невы. Зачастую, кстати, приезжие ребята оказываются культурней и образованней, чем «коренные питерцы». И, как я вижу, эти наши семинары и компьютерные презентации отчасти все же компенсируют отсутствие у молодежи возможности увидеть воочию свою страну и развивает в них чувство родины.

Так что эта моя толковая студентка ставропольчанка сделала доклад не только о загрязнении воздуха, воды и суши, но и про сам город Ставрополь, как свой дом, про его жителей и их традициях, привычках, увлечениях и настроениях. Поведала историю возникновения Азово-Моздокской части кавказской оборонительной линии, о роли Суворова в создании «города креста», ставшего форпостом российского влияния на Кавказе, и о фельдмаршале князе Григории Потемкине, давшем ему имя. Рассказала она и о проблемах межнациональных отношений в регионе и о заслугах в обустройстве «врат Кавказа» инженера немца В. Шульца, руководившего сооружением защитных валов и рвов на Крепостной горе, и местных греческих купцов Алафузовых, коллекционировавших произведения искусства, чье собрание живописи составило основу музея изобразительного искусства. Рассказала и про многие другие культурно-исторические достопримечательности краевого города. Был упомянут и презираемый народом небезызвестный здешний уроженец, способствовавший развалу нашей страны, но о нем сегодня не будем вспоминать.

И все это было подано с умом, сопровождалось фотографиями из Интернета и сделанными самой докладчицей. Так что явно многое запомнилось, осталось в головах у молодых людей, которые в ближайшем будущем получат бразды правления Россией.

Но был и есть в моей жизни и еще один ставропольчанин – светлый тонкий лирик, картины которого украшают стены моего дома. Удивительные поэтические его пейзажи радуют взор, способствуют пробуждению художественного чувства. Я имею в виду Дмитрия Антоновича Лищенко, о некоторых счастливых и трагических событиях жизни которого я попытаюсь рассказать в связи со 125-летием со дня его рождения, которое, так получилось, совпадает с празднованием 65-летия Победы.

Но был и есть в моей жизни и еще один ставропольчанин – светлый тонкий лирик, картины которого украшают стены моего дома. Удивительные поэтические его пейзажи радуют взор, способствуют пробуждению художественного чувства. Я имею в виду Дмитрия Антоновича Лищенко, о некоторых счастливых и трагических событиях жизни которого я попытаюсь рассказать в связи со 125-летием со дня его рождения, которое, так получилось, совпадает с празднованием 65-летия Победы.

Думаю, что новые поколения не ощущают этого, но у меня такое чувство, что, наконец-то, практически впервые, мы говорим открыто честно о войне и о блокаде Ленинграда, где умирал мучительно и тяжело от голода этот проникновенный нежный думающий художник, и где в ту первую самую суровую военную зиму погиб на Балтике и его сын – старший лейтенант командир минного тральщика Александр, и невероятным чудом спаслись от смерти его жена, дочь и невестка – жена Саши Лищенко Ирина Александровна Мелентьева, тетка автора этих воспоминаний.

3. «Плещут холодные волны»: судьба офицера балтийца Саши Лищенко, сына Дмитрия Антоновича. Так получилось, что после ареста ОГПУ моего деда Александра Николаевича, за «старшего» среди Мелентьевых на все последующие времена стал 22-х летний студент Ленинградского Политехнического института Лев Александрович Мелентьев, мой дядя – брат моего отца, тогда еще не академик. И сейчас, перебирая в памяти минувшее, я вижу, что все главные события в жизни нашей семьи, включая и то, что связывает нас с семейством Лищенко, так или иначе, оказываются замкнутыми на него. Что вольно или невольно, решая все наши большие и малые проблемы, мы руководствовались его советами. Левушка, как его звала Ирина Александра, очень любил младшую сестру, опекал ее, заботился, когда остался ей наместо арестованного отца. С улыбкой вспоминала И.А., как он учил ее «по-умному прикидываться дурой», когда в студенческие годы «органы» попытались сыграть на «непролетарском» ее происхождении и принудить к «стукачеству» на собственных товарищей.

Л.А. горячо приветствовал и раннее замужество сестры за Сашу Лищенко, ее сокурсника и сверстника. Саша был тоже 1916 года, родился в Ставрополе до переезда в Ленинград. А для учебы, еще не зная друг друга, оба они выбрали Горный институт, дававший добротное инженерное образование, где встретились и полюбили друг друга. Саша Лищенко с первой же встречи понравился всем нашим. Да, и как мог не понравиться кому-то этот обаятельный русоволосый коренастый юноша, кстати, как говорили у нас в семье, похожий внешне на своего отца, располагавший всех и каждого к себе, как, впрочем, и вся его милая интеллигентная высококультурная семья.

Место и дату последней предвоенной мирной общей встречи семьи Мелентьевых, на которой присутствовал и Саша Лищенко, мы помнили всю жизнь. И неудивительно, потому что состоялась она ровно за две недели до начала Великой Отечественной войны на Витебском вокзале в Ленинграде в субботу 7 июня 1941 года. Это невероятно, но на летние школьные каникулы мы с мамой отправлялись в Белоруссию в Бобруйск – навстречу немцам! Вспоминая этот день, все поражались нашему везению, что мы выбрались живыми из пекла первых дней войны. И еще все удивлялись – как будто кто-то подсказал им, что надо придти и попрощаться с нами – так получилось, что со многими, как и с Сашей, мы уже больше никогда не виделись!

Ирина Александровна примчалась проводить нас, несмотря на хлопоты по предстоящей защите дипломного проекта, прихватив с собой и неразлучную свою подружку Тамару Григорьевну Коваль, общую любимицу Мелентьевых и Лищенко. В те годы в Ленинграде с транспортом проблемы не было, так что на трамвае от институтской остановки у церкви кавалергардского полка добрались быстро. Вскоре здание их института и эта церковь будут вдребезги разнесены авиационной бомбой. И я помню, как после войны мальчишками мы лазали в ее развалинах, разглядывая с ужасом и любопытством военнопленных немцев, неспешно трудившихся там на разборке битых кирпичей.

И обе они еще не знают о том, что из-за войны им придется защищаться даже раньше намеченного срока – в среду 25-го июня! А своих «мальчиков» из группы они пропустят перед собой вперед, когда пойдет уже второй и третий день войны, а ребята торопились поскорей попасть на фронт, чтобы успеть разбить фашистов.

Был на вокзале и муж И.А. – лейтенант Саша Лищенко, недавний студент Горного института, который по комсомольско-флотскому набору был направлен на учебу в Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе. Когда он перешел во Фрунзе, И.А. решила вслед за ним тоже переменить профессию. Она прекрасно рисовала и поступила в солидный основанный еще при Николае I архитектурно-строительный институт гражданских инженеров.

Там на наших проводах Саша был красив, подтянут, строен в новой командирской форме. Но, не только одеждой и офицерской выправкой нравился он людям.

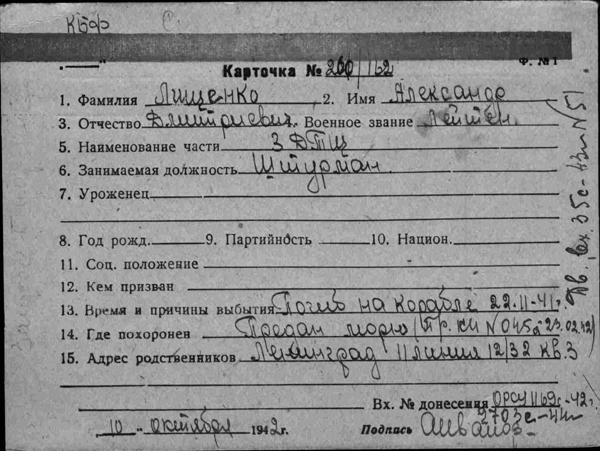

Карточка №260 - Лейтенант Лищенко Александр Дмитриевич погиб на корабле 22.11.1941 г., предан морю!

Рассказывает по телефону из Воронежа Т.Г. Коваль. Ей 92 года, и с семьей Мелентьевых и Лищенко ее связывают, как мы посчитали, 75 лет любви и дружбы. Возраст, вроде бы, почтенный, но голосок, как прежде, чистый звонкий – «девчоночий». Волнуется, торопится, стараясь сообщить побольше, но с мысли, ясной четкой, не сбивается, вспоминая свою Иринку, как продолжает называть она И.А., Сашу Лищенко и Левушку Мелентьева, как он строго он «натаскивал» их перед экзаменами.

Смеется, вспоминая о веселом. Как познакомились, читая осенью 1936 года на доске объявлений списки зачисленных в архитектурный институт, когда по воле случая попали в одну группу. И как «гуляли» на скромной свадьбе лучшей, на всю жизнь, подруги с краснофлотцем Сашей Лищенко. Как работала после войны в Баку в архитектурном управлении, и как потом, на счастье до развала СССР, И.А. «перетащила» ее «к себе» в Воронеж. А то грустит, и слышу в трубку, как в ее голосе проскальзывают слезы. Как умирала в свой очередной приезд в Воронеж к дочери Ксения Павловна, мать И.А. Вспоминает и о том, как после выхода на пенсию И.А. вернулась в Ленинград, покинутый после гибели Саши весной 1942-го года.

«Саша Лищенко манерами и поведеньем, своей открытостью не был ни на кого похож. Да, и вся его семья, их как будто бы специально подбирали друг к дружке, – рассказывает Т.Г. – И я уже больше не встречала таких людей. Его увидишь, и какая-то искра проскакивает, какой-то особенный контакт сразу возникает между ним и тобою. И никакой там грязи и пошлости. Он был человеком, вызывавшим полное к себе доверие и желание дружбы с ним. Был он плотный крепкий, невысокий ростом, чуть выше Иринки. Смотрелись они рядом замечательно. Я их любила, и они стоили того!».

Добавлю от себя. Долгое время у нас хранилась фотография И.А. и Саши Лищенко, сделанная Львом Александровичем, который перед войною увлекался фотографией. Снимались в Таврическом саду – Саша в еще курсантской форме обнимает И.А. за плечи. И внизу подпись, сделанная рукой моего отца: «У послушного руля»!

Для современных молодых людей замечу, что это строчка из светлой и чистой довоенной песни «Штурмовать далеко море посылает нас страна!» из кинофильма «Семеро смелых», главные роли в котором исполняли лучшие советские артисты. В те годы, без преувеличения скажу, эту песню знали и распевали все у нас в стране, но военные моряки ее особенно любили.

«Никогда, – до последних дней не забуду одну сцену, связанную с Сашей, – рассказывает Т.Г. – Шли мы нашей обычной дружной и веселой «троицей» по Садовой у Сенной площади. Воскресный день, множество народа. Саша в увольнении, поэтому в гражданском. Он в центре, а мы – девчонки по бокам. Смеемся, о чем-то там своем беседуем. И вдруг подходит к нам человек, явно не нищий и не жулик, но у которого, видимо, что-то случилось, и он просит у Саши денег. И тот, ни секунду не раздумывая, опускает руки в карманы, и вынимает оттуда все, что у него было на тот момент – все до последней копейки, и бумажки, и даже мелочь. И, не ожидая ни благодарности, ни слов признательности, передает все это случайно встреченному прохожему, и мы двигаемся дальше. И я так понимаю, – заканчивает рассказ Т.Г. – Сашу нашего тогда тот человек выбрал не случайно из толпы народа. Его увидишь, и сразу чувствуешь и широту его, и щедрость, и душу, распахнутую нараспашку!

А как он пел! Послушаешь – не позабудешь. Иринка рассказывала – как-то идет она под вечер после занятий к дому на 12-ю линию. И видит на Большом проспекте вдалеке фигуры в черной морской форме. Это курсанты Фрунзе маршируют перед сном (и до сих пор там это происходит, и я порою тоже вижу, как их выводят на ночь на прогулку). И вдруг запели строевую песню «песельники», как называют флотских и армейских запевал. И сразу среди множества других она признала Сашин голос. Ну, и еще, конечно же, и потому, что очень любили они друг друга!».

А тогда на Витебском вокзале он был весел и счастлив по особенному. Еще бы – окончено училище Фрунзе – бывший Морской кадетский корпус, в котором получали образование Ушаков, Нахимов, Крузенштерн и Беллинсгаузен и многие другие великие русские флотоводцы и мореплаватели. И ему, конечно же, – а почему бы нет! – тоже предстоит узнать успех, а, может быть, и славу.

Он был смел, и при этом большой шутник, проказник. Моя мама часто вспоминала, как, невзирая на ее страхи, он старался преподать и мне первые уроки смелости и самостоятельности. Приучал к полюбившемуся ему морскому делу, помогал взбираться с кресел на высоченные подоконники и не бояться высоты. Недавно я зашел туда на улицу моего детства. Все изменилось в той бывшей гигантской коммуналке, перестроенной под современный офисный центр. Только и осталось, что окна и подоконники, которые сохраняют еще память о тепле былых времен и о Сашиных проказах и чудачествах!

Так что в минуты того последнего прощания с нами Саша был безмерно счастлив – он на пороге светлой и прекрасной новой жизни! Завтра он уходит в море. И пусть их тральщик «Орджоникидзе» невелик и тихоходен, и не последнее он достижение военной науки и техники, но, если придется сразиться с врагами, многое в бою будет зависеть от его выучки и искусства судовождения, от воинского его таланта и мужества! Сначала они направляются в Таллин, а потом на новую базу Балтийского флота Порккала-Удд на полуострове Ханко, взятую в аренду у финнов после их поражения в недавней «зимней» войне. А Ханко – это же легендарный Гангут, символ петровских побед над шведами, запечатленный на ленточке его курсантских «гюйсов»!

Увы, ближайшие месяцы окажутся последними в Сашиной жизни. И с Ириной Александровной они смогут увидеться еще только однажды. И в первые мгновения встречи она не узнает мужа. В свои неполные 25 лет он сделался совсем седым! И им еще повезло, и они добрались до Кронштадта. Под огнем береговых финских батарей, уклоняясь от торпед с подводных лодок, отбиваясь единственной своей пушчонкой от немцев, наседавших с моря и с воздуха, доставили в Кронштадт около трехсот солдат и штатских из состава гарнизона военно-морской базы Ханко. Чтобы вывести столько народа, людей на малом тральщике размещали стоя на палубе! Женщин и детей прятали в отсеках корабля, а те, кто были на палубе, не могли уйти и спрятаться и даже сдвинуться со своего места, и при налетах стояли неподвижно, буквально вжимаясь друг в друга, выдержав и это испытание пределов возможностей русского человека.

«В другой раз, – недавно нахожу в Интернете, к сожалению, уже после смерти Ирины Александровны, и такую информацию, о том, как воевал наш Саша. – Тральщик «Орджоникидзе» (командир старший лейтенант А.Д. Лищенко, военком политрук И.В. Фролов) подвергся налету двух вражеских самолетов. Комендоры корабля Смирнов и Тучанов метким огнем сбили один из них, а другой отказался от новых атак и скрылся. Управлял стрельбой лейтенант Ш.Д. Фурутин»!

Обращаю внимание, что ко времени этого боя Саше было уже присвоено звание старшего лейтенанта! И еще – тоже данные Интернета: «для собственной защиты у командира тральщика имелись в распоряжении из оружия пистолет и пеньковый жилет, дававший возможность держаться на воде не более шести часов».

И новой встречи с родными у Саши уже не будет. Вывезти с «красного Гангута» предстояло более 26 000 человек. Поэтому эвакуация с Ханко продолжалась вплоть до полного становления льда на Балтике. Та зима 1941-го года была и ранней с туманами, штормами, а потом и снежными метелями. На счастье, немцы не летали в непогоду. Однако опасность наскочить в мелководном море на мины при этом лишь увеличивалась. Морозы, и сразу крепчайшие, ударили в конце октября, и уже не отпускали. Припай в Финском заливе встал далеко на запад за траверз Хельсинки, оставляя возможность перемещаться только по разводьям и трещинам, отодвигая плавающие – свои и немецкие мины баграми и палками. Сохранить корабль в таких условиях сложнейшая задача.

Из восьмидесяти восьми судов, принимавших участие в спасательных операциях, мы потеряли, по официальным документам, двадцать семь. Не вернулся и исчез в просторах зимней Балтики и тральщик старшего лейтенанта А.Д. Лищенко. Может быть, подорвались на мине, а, может, их подбили с воздуха. В любом из вариантов уцелеть там было невозможно. Тех, кто еще живыми оказывались в воде или умудрялись выбраться на лед, немцы жестоко уничтожали – расстреливали с самолетов.

Так что пропал, погиб наш Саша Лищенко. Но знаю, что погиб геройски – таким уж он был человеком героической породы. А Ирина Александровна, не получая никаких известий, ждала его, надеялась на чудо. Поэтому не уезжала из Ленинграда, когда была еще возможность. Остались в осажденном городе и Сашины родители.

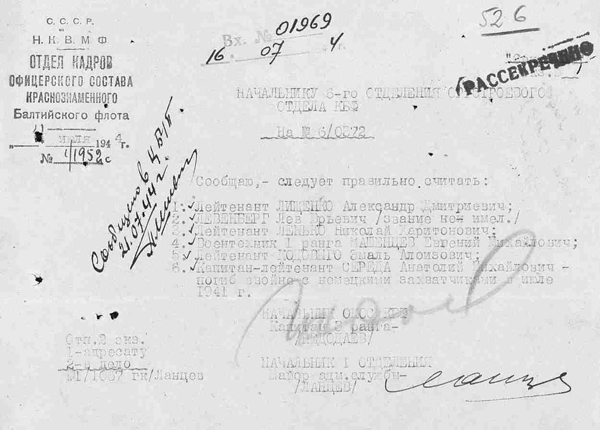

Отдел кадров БКФ - 1944 год - Погиб в войне с немецкими захватчиками

Оставалась с дочерью и Ксения Павловна. Отъезд их состоялся по льду весенней Ладоги уже в распутицу в конце апреля 1942 года. И на «Большую землю» они попали, когда весь ужас первой блокадной зимы был позади. Как выжили, Богу одному известно. К чувству голода, терзавшему особенно вначале, добавлялась тревога за сына и за дочь. И.А., разрываясь на два холодных и голодных дома, оставалась то с матерью в нашей квартире на улице Петра Лаврова, то шла пешком по льду Невы к семейству Лищенко. Путь до 12-й линии не близкий. Это неплохо – в движении жизнь. Однако опасно – приходилось попадать и под обстрелы. Немцы пристрелялись по скоплениям вмерзших в лед советских кораблей, и били по ним целенаправленно и методично.

А однажды осенью, когда трамвай еще ходил, И.А. решила подождать свою «пятерку», идущую от Сашиных родителей в сторону Смольного, на остановке на углу Большого проспекта и 1-й линии возле лютеранской церкви Святой Екатерины. Трамвай теперь там сняли, но каждый раз, когда я проезжаю это место и вижу это прекрасное здание, сработанное русским немцем Георгом Фельтеном, невольно вспоминаю тот «чудесный» случай с И.А., и тех, кому удача в тот день, увы, не выпала.

Октябрь 1941 года был холодным со снегом и сильными ветрами. И чтобы чуточку укрыться от холода и ветра, И.А. решает спрятаться под сводом четырехколонного портика церкви, которую закрыли еще при Кирове, «приспособив» ее под дом культуры горняков. Но только отошла, как снаряд попадает прямо в то место, где только что она стояла! И все те люди, с кем только что, какие-то секунды лишь назад обсуждали они вести с фронта, исчезли вдруг с лица земли, как будто их никогда и не было. Погибли, опровергнув пропагандистский большевистский слух, что фашисты не стреляют по Васильевскому острову, где издревле селились коренные немцы Петербурга.

Помню и рассказы Ирины Александровны, как надо было по тревоге идти на крышу дома Лищенко для тушения зажигалок. И как темно и страшно одной на чердаке, и как после «отбоя» ругала она здоровенных «мужиков», позорно прятавшихся в бомбоубежище. Как сжигали мебель и как «не поднималась» рука на книги, и пытались выискивать сначала, что «похуже» и не так жалко. Как потом «привыкли» ко всему и при налетах стали оставаться в комнате и забирались под рояль. И как неловко и даже чуточку было смешно оттуда выбираться, и как она почувствовала вдруг безразличие к жизни и смерти.

Случилось это в начале 1942-го года, когда умер от истощения Дмитрий Антонович, который, как и все ленинградские мужчины, от нехватки пищи страдал сильней, чем женщины. По осени его, как и других художников, оказавшихся за пределами призывного возраста, вызывали на роспись гигантских защитных маскировочных укрытий на различные культурные объекты и промышленные здания. Потом делился со своими, как особенно хотелось есть, когда работали на маскировке Смольного – дразнили запахи еды, которые к ним доносились из тамошней столовой. Но, как ни надеялись, ничего не перепало сверх блокадной нормы. Лежит теперь он безымянный во рву на острове Голодае (!) – ныне Декабристов, куда свозили трупы блокадников со всего Васильевского, закатанный в асфальт новопроложенного проспекта с чудовищным названием Кима.

Обаятельный был человек, глава прекрасного «улыбчатого» семейства Лищенко, где все друг с другом говорили только ласково с приветливой улыбкой. И ей казалось, что люди, подобные Д.А., вообще не умирают, и что даже в ту зиму, холодную голодную и страшную, он не может умереть.

Искала Ирина Александровна своего Сашу и после войны. Ей сказали, что будто бы на Балтике есть корабль с именем Лищенко. Но никаких подробностей о смерти мужа узнать не удалось.

Осенью 1993 года я был на Ханко на конференции, проводившейся на базе географического факультета Хельсинкского университета, который был посвящен исследованиям ледового режима Балтийского моря. Я положил цветы на воды Финского залива в память о старшем лейтенанте Александре Лищенко.

Книга памяти - Калининградская область. Том 11 – Увековечен: г. Балтийск

А недавно в Интернете вдруг обнаружил сообщение о выставке, организованной Ставропольским музеем изобразительных искусств и посвященной Дню города. «Ставрополь дореволюционный и в первые послереволюционные годы представлен на ней исключительно работами Дмитрия Антоновича Лищенко – старейшего профессионального живописца Ставрополья», – так было сказано в статье. Сообщалось и о том, что родился он в Одессе, но с 1912 года жил этом городе. Вначале был учителем черчения и рисования в учительской семинарии, затем, вплоть до отъезда в Ленинград, работал «в практическом институте народного образования».

Примечательно, что художник жил и творил в доме своего друга композитора В.Д. Беневского – выдающегося педагога, регента Ставропольского кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери, автора музыки трагической песни «Плещут холодные волны»:

Плещут холодные волны,

Бьются о берег морской.

Носятся чайки над морем,

Крики их полны тоской.

Мечутся белые чайки,

Что-то встревожило их.

Чу! Загремели раскаты

Взрывов далеких, глухих.

Написанная в 1904 году через несколько дней после гибели крейсера «Варяг», эта песня получила второе рождение во время Отечественной войны. В 1941-45 гг. эта вдохновенная величественная песня сделалась поистине народной, когда ее исполнили Краснознаменный ансамбль А.В. Александрова и Государственный русский академический хор под управлением А.В. Свешникова.

Город Балтийск, площадь Балтийской славы – Обелиск морякам Охраны водного района (ОВРа)

Сорок лет разделяют события русско-японской и Отечественной войны, но сердце подсказывает, что есть особая почти мистическая связь в истории создания и в содержании этой песни с судьбой офицера балтийца Александра Дмитриевича Лищенко – сына друга композитора В.Д. Беневского:

«Чайки! снесите Отчизне

Русских героев привет.

В битве врагу мы не сдались –

Пали за русскую честь!».

4. Разные судьбы картин Дмитрия Антоновича Лищенко. Сколько себя помню, столько помню и картины Д.А. И еще очень хорошо помню, как их становилось все меньше и меньше. Послевоенное время было тоже непростым, и особенно трудно приходилось тем, кто, подобно Анастасии Ефимовне с дочерью, выжили, но остались «без кормильца». Не знаю, уезжали ли они из блокады, но во второй половине 1940-х мы с Ксенией Павловной Мелентьевой, матерью И.А., а моей бабушкой, по-родственному часто навещали их на 12-й линии. Там впервые и увидел я, и рассмотрел внимательно работы Д.А., развешанные по стенам и спрятанные в большие папки и картонные коробки. Лидия Дмитриевна работала тогда в универмаге ДЛТ – зарплата продавщицы гроши. К тому же, с детства у нее были больные ноги, добавьте и последствия войны, поэтому ей требовалось постоянное лечение. Ленинград в те годы был «завален» антиквариатом, так что приходилось буквально за копейки сдавать в художественные лавки и салоны единственное их богатство – картины Д.А. В нашем семействе ситуация тоже была не из простых, да и предложить Анастасии Ефимовне деньги «за просто так» было невозможно. Она была горда и независима, и об этом не могло быть и речи.

Ирина Александровна после войны уехала в Белоруссию, где работала архитектором на восстановлении Витебска, а потом Минска. Там снова вышла замуж, и сына от второго брака в память Саши Лищенко назвала Александром. Бывая в Ленинграде, старалась помогать осиротевшему семейству Лищенко. Пыталась брать к себе А.Е., но это было сложно из-за болезни Лиды – Лидушки, как все ее у нас называли.

Кому-то наша семья может показаться патриархальной несовременной. Но так уж было издавна заведено у нас поддерживать друг другу. Выход из положения нашла еще одна из моих тетушек – Екатерина Александровна Мелентьева. Придуманная ею идея была проста. Анастасия Ефимовна хорошо готовила, а они с мужем предельно заняты, поэтому, чтобы освободиться от забот по дому, приглашают ее к себе и, соответственно, оплачивают всю ее работу. Но жить она будет не как прислуга, а как равноправный член семьи. А.Е. согласилась на эти «взаимовыгодные» условия. Зимой жила у них подолгу на Греческом проспекте, а на лето они забирали ее с собой в деревню. Сохранилось много общих фотографий и шутливых стихов Екатерины Александровны, посвященных многочисленным талантам и достоинствам вдовы Д.А. Иногда на лечение Лиды требовались очень большие деньги, и тогда Е.А. предложила покупать у нее картины Дмитрия Антоновича, чтобы они не уходили «на сторону» из нашего общего дома. Так, благодаря мудрой «придумке» детской писательницы Е.А. Мелентьевой, кое-что из работ Д.А. все-таки у нас осталось.

«Ах, война, что ты, подлая, сделала!», – как точно обозначил поэт все происходившее в России с людьми той генерации. Увы, Анастасия Ефимовна и Лида прожили недолго. А.Е. была человеком верующим, и я хорошо запомнил первый в моей жизни торжественный ритуал церковного прощания с ней в одном из красивейших в Санкт-Петербурге пятиглавом с изящной трехъярусной колокольней Князь-Владимирском соборе, выстроенном Антонио Ринальди на Петроградской стороне. По завещанию А.Е. ее отпевали там, где находилась в те годы одна из главных православных святынь – икона Казанской Божьей Матери и где молитва не прерывалась на протяжении всех безбожных большевистских лет. Потом мне довелось хоронить и дочь Д.А. – прощание с Лидией Дмитриевной происходило в скромной часовне при больнице Мечникова.

Не знаю, работал ли Дмитрий Антонович в 1930-е годы. Наверняка, работал, ибо в то время понятие свободного художника отсутствовало. Но, жил он, так получилось, в Ленинграде, как и в Ставрополе, в здании, напрямую связанном с народным образованием.

В их доме № 5/34, расположенном на углу 12-й линии, когда-то находилась знаменитая 7-я Петербургская гимназия, готовившая мальчиков для поступления в Первый Морской кадетский корпус и другие военно-морские учебные заведения, позже преобразованная в 1-е Санкт-Петербургское реальное училище. Учился здесь в их доме, к примеру, выдающийся русский писатель Всеволод Гаршин. Семейство Лищенко располагалось в бывшем директорском корпусе, в огромной коммуналке, вернее сразу в двух, где у них было по комнате. Одна – большая на 3-м этаже, которая являлась частью бывшей домовой церкви Православного братства святителя Иннокентия Иркутского, а другая – совсем крохотная на последнем, добавленном уже при большевиках. Весь этот прекрасный старинный дом, в строительстве которого принимал участие талантливый гражданский инженер В.А. Косяков, был сильно перестроен, и его изысканная первоначальная архитектура искажена. А в 1980-х годах замуровали и так украшавший его парадный вход с 12-й линии, которым пользовались Лищенки и до, и после войны.

Превращенный в унылую безликую казарму дом вошел в состав училища Фрунзе, занимающего весь квартал от Невы и до Большого проспекта, и нынче выглядит ужасно. Людей, в нем живших, расселили по городским окраинам. В итоге неизвестно, что стало с собранием картин Д.А. У Лиды оставалась дочка Ляля, которая изредка, бывало, заходила к нам, но в начале 1990-х годов она исчезла из поля зрения Мелентьевых. Муж у нее был еврей, и возможно, они эмигрировали в Америку или Израиль.

Звоню в Воронеж Тамаре Григорьевне Коваль, о которой уже упоминалось выше. Она, как и Ирина Александровна, архитектор и тоже рисует, что важно для последующего повествования. Привожу некоторые из ее рассказов:

«Д.А. был среднего роста, не полный и не худощавый. Лицо имел спокойное и благородное, но не как у художника. И вообще он не был похож на художника в общепринятом представлении, и не было в нем никаких показных художнических выкрутасов на публику. Одевался просто, даже небрежно. В доме ходил без пиджака в какой-то робе «серо-буро-малинового цвета в крапинку». В 1930-е годы не носил ни усов, ни бороды, и не всегда до чистоты был выбрит – не до того! Некрупный хороший нос, просто расчесанные волосы, не лысый.

Был всегда очень углублен в себя, в свою работу и очень спокойный, сдержанный, несуетный приятный думающий человек. Вид у него был труженика, рабочего интеллигента – была раньше такая категория людей в Ленинграде-Петербурге. На первый взгляд, ничего не выдавало в нем человека искусства. Милый, очень милый благородный русский человек со спокойной блуждающей полуулыбкой. Добрая улыбка простого русского человека, но, конечно же, интеллигента. Выражения и цвет глаз его не помню. Не помню, и чтобы он смотрел тебе в глаза, весь в своих мыслях, сосредоточен. Молчалив, не помню его рассказов и чтобы вспоминали Одессу или Ставрополь.

Судя по фамилии, они украинцы, но он не был ни смугл, ни черен, не темноволос – «русявый», так говорили раньше про таких людей в России. Встречались с Д.А. на обедах – он работал внизу в большой комнате в «гостиной» ее части, а мы с И.А. готовились к занятиям в верхней комнатушке, в которой после женитьбы они располагались с Сашей, когда ему случалось выбираться в увольнение. А иногда он приглашал обеих девушек к себе в училище на вечера на танцы, и они втроем дружной своей компанией ходили во Фрунзе, располагавшееся по соседству через дом. Сама эта их комнатушка была подобна школьному пеналу шириной в солдатскую кровать и тумбочку при ней и тянулась узкой длинною кишкой от входной двери до узкого тоже окошка. Дом был угловой и возвышался над соседней низкою застройкой, с большим прозрачным застекленным лифтом на главной лестнице, и поэтому было прекрасно видно, кто и куда в нем едет. И еще, что характерно – жильцов и наверху, и в нижней части квартиры Лищенко было множество, но атмосфера в обеих коммуналках была такой, что ни соседи им, и ни они соседям не мешали своим присутствием.

Анастасия Ефимовна была невысокого роста, всегда с улыбкой и вся такая пухленькая и подвижная, заправляла хозяйством в доме, готовила, кормила. Стол был неприхотливый, но очень вкусный для нас студентов – мы, ведь, питались всухомятку и кое-как, почти как современные бомжи. Особенно вкусными казались винегреты. За обедом Д.А. всегда ел только деревянной ложкой. Спокойный и неразговорчивый молчун он смотрел на нас, совсем еще девчонок, покровительственно. Он, да и все остальные Лищенки, мне нравились – милые приятные приветливые люди, и со словами и без слов. И это правда, что бывает много доброты в молчании!

Их общая главная комната была очень большая – метров сорок с высоченным под 5-6 метров потолком. Входишь из коридора и сразу слева ширма, которая от двери и до огромного широкого окна перегораживает все пространство комнаты, подразделяя ее на две неравных части. Это была даже не ширма, а множество выстроенных в длинный ряд больших академических мольбертов с картинами. И все это были, конечно же, работы маслом. На одних Д.А. еще только лишь что-то прикидывал, обдумывал, набрасывал и прорисовывал какие-то детали – вся главная работа была там впереди. Другие стояли закрытые накидками, а третьи – были совсем готовые полностью законченные пейзажи. За ширмой находилась «спальня» – кровати и прочие всякие домашние семейные дела и «причиндалы». Большой обеденный стол располагался перпендикулярно к наружной стене дома, а справа от него в углу стоял большой диван, принадлежавший Лиде. У дочери Д.А., хоть и болели ноги, но она была мускулистой сильной, и вечно прыгала, резвилась в этом своем закуточке. И тоже, как и родители, была приветлива, улыбчива и дружелюбна.

Достоинством этой огромной комнаты, ее главным удобством для художника было окно, выходившее на 12-ю линию. Оно было не только широким, но и высоким с круглым полуциркульным обводом в верхней части. Это был не эркер, а именно окно, оставшееся от домовой церкви, смотрящее на северо-запад и дававшее с утра до вечера хороший ровный свет. Удивительно, но после перестройки эти полуциркульные окна сохранились.

С этим окном у Т.Г. связано и одно комичное воспоминание. Перед экзаменом по металлическим конструкциям обе они с И.А. ужасно волновались. Анастасия Ефимовна дала им успокоительные таблетки, а, когда девушки ушли, вдруг обнаружила, что перепутала и дала им слабительное. Когда же возвращались после сдачи экзамена и подходили к дому, стоящему по красной линия застройки от Невы, увидели, как из этого огромного окна торчали все Лищенки. И даже невозмутимый Д.А., обеспокоенный судьбой подружек, в тревоге свешивался через подоконник. А нам, – смеется Т.Г. – молодые были, как с гуся вода! Чихня!», – любимое шутливое ее словечко!

Разговор был долгий. Подходит пора прощаться, и я прошу прощения, что утомил Т.Г. Ее ответ я непременно должен привести, ибо он характеризует всех тех, кого мы вспоминали и уровень их отношений: «О чем ты говоришь! Этот разговор украсил мои дни. Я словно вновь побывала в тех временах, когда нам было так хорошо! А теперь я снова возвращаюсь к состоянию 92-х летней одинокой мухи», – так закончился наш разговор с Тамарой Григорьевной Коваль, последней на этом свете из тех, кто знал и глубоко по-настоящему любил и любит художника Дмитрия Антоновича Лищенко и его семью.

Д.А. очень любил сирень и много рисовал ее, когда «весенний наступает день, чарует рокот соловьиный, и людям снятся сны обманывающей их весны». В его собрании было немало праздничных сиреневых пейзажей с цветущею сиренью.

Дорожка к костелу. До 1925 г. Картон, масло. 32х23. Из фондов СКМИИ АА

Архирейское подворье. До 1925 г. Холст на картоне, масло. 45х32. Из фондов СКМИИ

Тот довоенный Ленинград тогда еще не стал нынешним гигантским мегаполисом, переполненным автомобилями, заваленным полиэтиленом, с балконами, забитыми досками и горбылем. И летом, и зимой Васильевский был вымыт, вычищен до блеска, а в мае и в июне он смотрелся как большой цветущий соловьиный сад. Большой проспект и линии, а даже большинство дворов были буквально залиты сиренью. От 12-й к 14-й линии и дальше к Гавани тянулся сплошной сиреневый ковер. Белыми ночами окна в квартире Лищенко держали настежь открытыми, так что и на последнем 5-м этаже стоял их нежный волнующий чуть горьковатый аромат. Последние кусты сирени здесь вырубили только в 2000-е годы – расширили парковку для машин! А в те годы Анастасия Ефимовна, по просьбе мужа, приносила в дом сирень огромными охапками, и он их рисовал, чтобы потом дарить букеты жене, дочке, невестке и Т.Г. и всем своим женщинам, приходившим в их дом. Сирень, ведь, для того и существует, чтобы ее ломали и дарили!

Весенних сиреневых картин с лиловой и почти что черной, белой и махровою персидскою сиренью у Д.А. было немало. Но он пытался рисовать ее и в зиму. Т.Г. вспоминает одну большую зимнюю картину маслом заснеженного сада. В центре садовая дорожка, а в левой половине замерзшие кусты раскидистой сирени, придавленные тяжестью соединенных вместе белых снежных шапок, повисших на ветвях. Справа – белый дачный домик, крылечко, лесенка и часть стены. День солнечный, и солнце, как можно догадаться, располагается где-то слева за картиной и не очень высоко. И в результате при неярком зимнем освещении на снегу возникли на короткое мгновение тончайшие узоры неровных длинных теней от кустов сирени, умело схваченные внимательным художником. Увы, нынешнее местонахождение этой работы неизвестно.

Я тоже помню, как живые, утерянные дивные лиричные сирени наблюдательного молчуна Дмитрия Антоновича Лищенко. И каждый раз, когда их вспоминаю, всплывают в памяти стихи сиреневого цикла Северянина и звуки музыки романса «Сирень моей весны» Рахманинова – объединенного творения двух русских гениев серебряного века.

Помню и осенние пейзажи Д.А. Это были акварели Михайловского сада – «императрицына» или Третьего летнего, как его обозначали на старинных картах.

Аллея Михайловского сада. 1938 год. Из коллекции А.Н. Мелентьева

Для тех, кто Петербург не знает в совершенстве, скажу, что он является одним из самых красивых парков северной столицы, и расположен в центре поблизости от Невского проспекта и храма Спаса на Крови. Его ограничивают Мойка, канал Грибоедова, Садовая улица и прекрасный россиевский Северный фасад главного здания Русского музея. Устроенный Растрелли по приказу императрицы Елизаветы Петровны в модном в 1740-е годы регулярном стиле, он был крестообразно разлинован аллеями, деревья на которых высаживались в виде длинных коридоров или хитроумных зелёных лабиринтов. Он был украшен цветниками, клумбами и мраморными статуями. Здесь были пруды для разведения рыбы к царскому столу. За парком хорошо следили, оградили золочёной кованой решёткой, деревья аккуратно подстригали.

Однако за 200 лет своего существования «императрицын сад» сильно сдал, состарился и одряхлел, но приобрел при этом неповторимое своеобразие и красоту. Поэзию его закатной старости сумел запечатлеть в своих картинах Д.А. Лищенко. Их было немало, и не все они равны по силе своего воздействия на зрителя. У меня же перед глазами стоит прозрачная безлюдная просторная центральная аллея Михайловского сада, идущая от сохранившейся поныне решетки на Садовой улице параллельно Мойке в сторону церкви Спаса на Крови. Очарование красок осени, многообразие оттенков опавших и еще удерживающихся на деревьях последних листьев, соединенье крон и сомкнутых ветвей могучих приземистых дубов, высоких лип, обнаживших свои старые болячки, наросты и шишки, дупла, изъеденные временем и непогодой. Но все эти деревья живы, они не умерли и к будущей весне способны будут пробудиться, чтобы дать новые зеленые побеги.

Такова сила искусства – я видел эти акварели десятки лет тому назад, но интонация печали и надежды старости, которую сумел поймать этот удивительный пронзительный художник, мне помнится. Ирина Александровна говорила, что, вроде бы, Д.А. был учеником Серова, только которого не сообщила. Вспоминала она и о его художнических контактах и взаимодействиях с Кустодиевым и Репиным.

Теперь о том, что сохранилось. К сожалению, осталось мало. Большинство работ Д.А. пропало в войну, при переездах, после смерти наследников и вынужденной смене владельцев. И все же. Начну с того, что перечислю все мне известные картины, которые, так скажем, были в поле моего зрения, и кратко опишу то, что недоступно для обозрения широкой публике.

Так получилось, что в большинстве из оказавшихся у нас работ Дмитрий Антонович много и, на мой взгляд, удачно экспериментировал со снегом, пытаясь запечатлеть его в самых разнообразных состояниях. И солнечным морозным зимним днем,

Дачный домик в снегах. Из коллекции В.В. Мелентьева

и в весенний ясный полдень

Д.А. Лищенко Тени на снегу. 17х18. Из коллекции В.В. Мелентьева

или, наоборот, – в предзакатную пасмурную погоду, когда снег тает и становится бесформенным раскисшим,

Весенний лес.1933 год. Из коллекции В.В. Мелентьева

или, наоборот, покроется вдруг жесткой корочкой искрящегося наста.

Дружная весна. Из коллекции В.А. Жуковского

Как объяснил мне один художник профессионал, с которым мы разговорились на репинской Академической даче под Вышним Волочком, где охотились с Л.А. Мелентьевым на вальдшнепов, очень трудно рисовать свежевспаханную землю. А еще труднее фиксировать на холсте и на листе бумаги сложную субстанцию сухого и влажного снега и передать все множество оттенков белого цвета и их быстроменяющуюся перемену.

Я очень люблю искусство Д.А., и особенно мне нравятся его «Тени на снегу», «Весенний лес» 1933 года и еще «Петрославянка, 1925 год».

Петрославянка. 1925 год. Бумага, тушь, перо. 23х18. Из коллекции В.В. Мелентьева

Петрославянка, для справки – это ближний пригород Санкт-Петербурга, и в этой работе мы видим перекличку с «Невинномысской улицей в Ставрополе», хранящейся ныне в Краевом музее изобразительного искусства.

Невинномысская улица в Ставрополе. До 1925 г. Бумага, тушь, перо. 22х19. Из фондов СКМИИ

Д.А. Лищенко не только замечательный художник-пейзажист, работы которого наполнены жизнью, радостны и оптимистичны.

Березовая роща. Из фондов СКМИИ

Кипарисы. Выставлялась на Интернет-аукционе в 2010 г.

Но он еще и мастер бытовой зарисовки, как некоей составной части выстраиваемого им пейзажа, который оживляется предметами и приметами обитаемого жилья, маленькими человечками, фигурками животных, размером почти как на рисунках на рисовом зерне, которых он искусно располагает на среднем и даже на дальнем плане. И все они – спешащие или застывшие – узнаваемы и действуют активно на восприятие зрителем запечатленной на картине части мира.

Ставропольский извозчик. 1914 год. Картон, масло. 23х22. Из фондов СКМИИ

Кому-то работы Д.А. могут показаться статичными. Но нет – это особый сознательный прием талантливого мастера: «Остановись мгновение – ты прекрасно»! Но при этом быстролетно и быстротечно! И, чтобы показать всю свою значимость и красоту, все замерло в природе – вода и лес, река и лужи посередине деревенской улицы, дома с заснеженными крышами, кусты, деревья и даже их тени на сугробах. По этой же причине остановились на какую-то секунду редкие прохожие, старый священник, извозчик с лошадью и баба у монастырского колодца. Все на картине замерли, застыли, и это подобно стоп-кадру в кинематографе. Зритель, подожди и ты, не торопись, не суетись, внимательно вглядись и полюбуйся вместе с художником на незатейливую прелесть окружающего мира. Пройдет еще одно короткое мгновение, он даст команду, и природа снова заживет своей быстротекущей жизнью, и все в ней стронется, а люди пойдут и будут дальше жить и действовать привычно, как всегда.

Каким-то чудом сохранилась и, по-видимому, самая последняя большая работа Дмитрия Антоновича, написанная маслом. Она была завещана мне Екатериной Александровной Мелентьевой. Картина подписана и сопровождается текстом на обратной стороне холста, сделанным собственной рукой художника: «Киев. Аллея в солнечный день, 1941 год, 125 х 81».

Киев. Аллея в солнечный день. 1941 год. Холст, масло. 125х81. Из коллекции А.Н. Мелентьева

На полотне запечатлен не просто ухоженный прекрасный сад, а сама мечта о счастье и гармонии в человеке, в душе его и окружающей природе, сомлевшей от жары в безветрии, согретой солнцем мирной жизни, где царствуют покой и красота. И тот же, когда-то еще в молодости найденный прием застывшего стоп-кадра – незабываемый неповторимый день, цветущие роскошные сирени, игра теней и света на песке дорожки и траве. И в голове опять всплывает Игорь Северянин и его поэза:

«Шумите, вешние дубравы!

Расти, трава! Цвети, сирень!

Виновных нет: все люди правы

В такой благословенный день!

Пока я жив, пока я молод,

Я буду вечно петь сирень!

Весенний день горяч и золот –

Виновных нет в весенний день».

И еще. В Киеве сирень цветет и набирается полной силы, как в этой замечательной работе Д.А., во второй половине апреля – начале мая. И из этого можно сделать вывод, что за полтора-два месяца до начала Великой Отечественной войны он был у себя на малой родине на Украине. Оттуда ему посчастливилось выбраться, чтобы через полгода умереть от голода в блокаду. Так что эти светло-лиловые и белые сирени весны 1941 года оказались его прощальным величальным гимном солнцу, свету, величию и красоте природы!

Эту картину, являющуюся, на мой взгляд, одним из самых совершенных творений этого большого мастера пейзажа и подводящею итог всей его жизни, увы, недолгой и так трагически закончившейся, я подарил впоследствии Ирине Александровне Мелентьевой, вдове погибшего на Ханко Саши Лищенко, как память о Д.А. и его семье. Картина велика размерами и могла бы вполне украсить пространство большого музейного зала. К сожалению, авторская рама картины «Киев. Аллея в солнечный день», которая была массивна, широка, подобрана самим художником под цвет и тон картины и холста, после смерти И.А. была заменена ее наследниками. Там же находится сейчас и акварель «Аллея заглохшего сада», которая явилась, по-видимому, одной из пробных версий при работе Д.А. над циклом Михайловского сада.

О местонахождении других картин Д.А., что, наверное, важно для музейных работников – «Дачный домик в снегах» и «Весенний лес» принадлежат моему сыну Александру Владимировичу Мелентьеву. «Петрославянка, 23 х 18 см» и «Тени на снегу, 17 х 17,5 см» находятся у меня, большая картина маслом «Ранняя весна» – у наследников академика Л.А. Мелентьева в Москве. Рамки на всех этих картинах не авторские – они были подобраны по моей просьбе художниками багетчиками из известной в Петербурге мастерской на ул. Пушкинской, д. 10.

5. Заключение. Да, безусловно, жизнь страны переменилась в последние десятилетия, а с нею и наши надежды и мечты. Тревогу о будущем России и существующей тенденции на разрушение ее единого экономического и информационного пространства, на разрыв культурных связей между регионами высказывают нынче многие. Но ситуация не безнадежна. Надо только «не опускать в бессилье рук», и, не дожидаясь озарений сидящих на Москве питерских мальчиков, начинать работу по консолидации здоровых сил в российском обществе.

И это, ведь, не в первый раз случается у нас в России. Вспомним, сколько прекрасного народа мы потеряли в минувшую войну. При всем своеобразии таланта Дмитрия Антоновича, история его семьи типична. Они и не герои, но и не жертвы. И они страдали и погибли не напрасно, сберегая, все, что любили и о чем мечтали. Они работали и воевали, положили жизни во имя чести, славы и будущего своей страны, сохранив ее для новых поколений.

Ну, а наша задача, как бы ни брюзжали мы на нынешнюю молодежь, есть в ней еще ставропольские «звездочки» и «звезды», и надо помочь им разобраться в устройстве мира и показать всю красоту прекрасной и пока еще огромной нашей родины, как это делал замечательный русский художник пейзажист Дмитрий Антонович Лищенко. Надо сделать все, чтобы их стало больше, чтобы сделались они, как минимум чуть-чуть похожими на нас, но лучше, чтобы превзошли предшествовавшие поколения результатами своего активного труда.

Благодаря науке и искусству, изобретению Интернета, а самое главное – благодаря неустанному стремлению и желанию «россиян» жить вместе, иметь одну страну, одну судьбу, общаться, искать и разрабатывать национальную идею снизу изнутри своей страны, выискивая все то, что нас объединяет, мы русские мобилизуемся, преодолеем центробежные силы и остаемся единой общностью – одним народом. Мы справимся – я верю!

Об авторе. Об авторе. В.В. Мелентьев – доктор физико-математических наук, профессор Санкт-Петербургского Государственного Университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП), ведущий научный сотрудник Международного Центра по окружающей среде и дистанционному зондированию имени Нансена. Специалист в области космического землеведения, спутниковой метеорологии и океанографии, ученый с мировым именем (internationally-known scientist), автор более 350 научных работ, включая ряд монографий, опубликованных за рубежом ведущими мировыми книгоиздательствами. Член Русского географического общества и Союза Петербургских ученых, член ассоциации российских полярников и Совета по морским млекопитающим РФ один из ведущих российских экспертов в области исследований ледовых форм морских млекопитающих и среды их обитания. Семья Мелентьевых находится в дальнем родстве с художником Д.А. Лищенко.

| На главную | К другим публикациям | В начало страницы |